Hak

kelima

Di antara

hak-hak ukhuwwah adalah engkau jauhi perdebatan dengan saudaramu, karena

perdebatan memudarkan rasa cinta dan menyebabkan sirnanya persahabatan, merusak

persahabatan yang telah lama terjalin, dan menimbulkan kebencian, permusuhan

serta terputusnya hubungan diantara manusia.

Apakah

perdebatan itu? Bentuknya adalah terjadinya dialog, lalu pembahasan antara dua

orang pria, antara dua orang wanita, antara orang tua dan anak muda, dan

seterusnya. Jika mulai terjadi pembahasan dan dialog, maka masing-masing

memegang teguh pendapatnya, sehingga timbullah perdebatan yang selanjutnya akan

bertambah sengit. Inilah hakikat dari sebuah perdebatan, yaitu masing-masing

dari kedua belah pihak saling berjuang untuk memenangkan pendapatnya.

Masing-masing mendatangkan dalil sambil mengangkat suara, setelah itu

terjadilah apa yang terjadi.

Pernah terjadi

sedikit perdebatan di kalangan para sahabat. Abu Bakr pernah berkata kepada

‘Umar:

مَا أَرَدْتَ إِلاَّ خِلاَفِي

“Apa yang

kau inginkan hanyalah menyelisihiku.”[1]

Padahal mereka

adalah para Sahabat. Semoga Allah meridhai mereka.

Maka wajib

bagi seorang muslim bersama saudara dan sahabatnya untuk menjauhi perdebatan,

karena sisi pandang terhadap suatu permasalahan berbeda-beda. Semakin luas

pandangan seorang, semakin luas akal dan pengetahuannya, maka ia akan

mengetahui bahwa sisi pandang terhadap sebagian permasalahan ternyata luas,

tidak terbatas pada satu sisi saja. Engkau berdiskusi dengan saudaramu mengenai

satu permasalahan, lalu engkau memandang permasalahan tersebut dari satu sisi,

sementara saudaramu memandang dari sisi yang lain, maka terjadilah perselisihan

antara engkau dan dia. Jika kalian berdua berselisih, maka masing-masing dari

kalian memiliki sisi pandang yang berbeda. Lalu jika engkau mendebatnya dengan

membawa dalil untuk menguatkan pendapatmu, engkau bersikeras mempertahankan

pendapatmu, engkau mengangkat suaramu, begitu juga yang dilakukan oleh

saudaramu yang engkau debat, maka timbullah permusuhan, sehingga yang terjadi

adalah mudharat bukan maslahat.

Orang yang

cerdik melihat bahwa perkara-perkara yang biasanya diperdebatkan oleh manusia

pada urusan-urusan mereka memiliki sisi pandang yang berbeda-beda. Perkara

tersebut bisa dipandang dari banyak sisi, dan sebab perbedaan pandangan juga

banyak. Terkadang datang orang ketiga dan keempat sambil membawa pendapat yang

baru. Bisa jadi setiap yang datang memiliki pendapat yang baru dan sisi pandang

baru pula dalam permasalahan yang diperselisihkan. Jika demikian, maka diskusi

tidak berarti perdebatan. Jika tampak bahwa diskusi mulai berubah menjadi

perdebatan, maka hendaknya engkau menarik diri dari perdebatan tersebut, baik

kebenaran itu ada padamu maupun engkau memandang bahwa kebenaran ada pada

saudaramu, bukan pada dirimu.

Rasulullah

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُبْطِلٌ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ

“Barangsiapa yang meninggalkan perdebatan sementara ia berada di atas kebatilan, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran surga. Dan barangsiapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran, maka Allah akan membangun sebuah rumah baginya di atas surga.”[2]

Karena itu,

meninggalkan perdebatan adalah perkara yang terpuji sekaligus merupakan hak

seorang muslim atas saudaranya. Dia tidak mengantarkan saudaranya untuk

berdebat dengannya, serta tidak mengulurnya dalam bantah-bantahan dan

membiarkannya mengeraskan suaranya, sehingga terputuslah tali persaudaraan dan

timbullah perang mulut antara mereka. Meskipun tidak timbul perang mulut, maka

akan timbul benih permusuhan dalam hatinya, dia akan menuduh bahwa saudaranya

itu menghendaki sesuatu sehingga menyelisihinya, berpendapat ini dan itu, atau

tidak menghargainya, dan seterusnya.

Perdebatan

memiliki sebab-sebab yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang, maka hendaknya

dia berusaha untuk mengobatinya:

· Diantaranya adalah ia menampakkan bahwa ia tidak mau menerima pendapat saudaranya, dengan alasan perbedaan cara pandang (meskipun ia tahu bahwa pendapatnya keliru, pen). Dia melontarkan pendapat yang salah, lalu saudaranya datang dan berkata, “Engkau keliru, yang benar adalah demikian.” Tetapi ia merasa berat untuk mengaku salah. Padahal, kalaupun ia keliru maka -alhamdulillah- ulama pun pernah keliru, bahkan dalam permasalahan yang menyangkut jiwa manusia, tetapi mereka lalu ruju’ (meralat) kesalahan mereka. Sebagian mereka keliru dalam masalah yang berkaitan dengan kemaluan, tetapi mereka lalu ruju’ dari pendapat tersebut. Para ulama terkadang keliru dalam permasalahan ijtihadiyyah. Mengakui kesalahan merupakan perkara yang terpuji dan bukan suatu aib. Setiap orang yang mengakui kesalahannya dan kembali kepada kebenaran maka seolah-olah ia telah memasang mahkota di atas kepalanya. Ini menunjukkan bahwa ia telah melatih dirinya untuk tunduk kepada Allah dan menjadikan ibadahnya mengalahkan hawa nafsunya, yang merupakan salah satu sebab timbulnya perdebatan.

· Berikutnya adalah nafsu untuk memenangkan pendapat. Dia ingin bahwa akalnyalah yang paling cemerlang, sehingga tampak bahwa ia paling unggul dalam memahami (suatu permasalahan) dibandingkan orang lain, sehingga ia pun menampakkan berbagai sudut pandang yang beraneka ragam. Saudaranya juga demikian, ia pun ingin mengungulinya, maka ia membantahnya dan berkata: “Apa yang engkau sebutkan itu keliru, point ini salah, yang benar adalah demikian,” sehingga ia masuk dalam perdebatan dengan tata cara yang menimbulkan permusuhan dan kebencian dalam hati.

· Diantaranya adalah ia menampakkan bahwa ia tidak mau menerima pendapat saudaranya, dengan alasan perbedaan cara pandang (meskipun ia tahu bahwa pendapatnya keliru, pen). Dia melontarkan pendapat yang salah, lalu saudaranya datang dan berkata, “Engkau keliru, yang benar adalah demikian.” Tetapi ia merasa berat untuk mengaku salah. Padahal, kalaupun ia keliru maka -alhamdulillah- ulama pun pernah keliru, bahkan dalam permasalahan yang menyangkut jiwa manusia, tetapi mereka lalu ruju’ (meralat) kesalahan mereka. Sebagian mereka keliru dalam masalah yang berkaitan dengan kemaluan, tetapi mereka lalu ruju’ dari pendapat tersebut. Para ulama terkadang keliru dalam permasalahan ijtihadiyyah. Mengakui kesalahan merupakan perkara yang terpuji dan bukan suatu aib. Setiap orang yang mengakui kesalahannya dan kembali kepada kebenaran maka seolah-olah ia telah memasang mahkota di atas kepalanya. Ini menunjukkan bahwa ia telah melatih dirinya untuk tunduk kepada Allah dan menjadikan ibadahnya mengalahkan hawa nafsunya, yang merupakan salah satu sebab timbulnya perdebatan.

· Berikutnya adalah nafsu untuk memenangkan pendapat. Dia ingin bahwa akalnyalah yang paling cemerlang, sehingga tampak bahwa ia paling unggul dalam memahami (suatu permasalahan) dibandingkan orang lain, sehingga ia pun menampakkan berbagai sudut pandang yang beraneka ragam. Saudaranya juga demikian, ia pun ingin mengungulinya, maka ia membantahnya dan berkata: “Apa yang engkau sebutkan itu keliru, point ini salah, yang benar adalah demikian,” sehingga ia masuk dalam perdebatan dengan tata cara yang menimbulkan permusuhan dan kebencian dalam hati.

·

Selanjutnya adalah lalai dari memperhatikan bahaya lisan. Padahal ucapan lisan

dan gerakannya akan dihisab oleh Allah. Tidak ada satu perkataan pun yang

diucapkannya, melainkan di dekatnya terdapat malaikat pengawas yang selalu

hadir. Allah berfirman:

لاَ خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوَاهُمِ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوِ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ

“Tidak ada

kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari

orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, berbuat ma’ruf, atau mengadakan

perdamaian diantara manusia” (an-Nisaa’: 114)

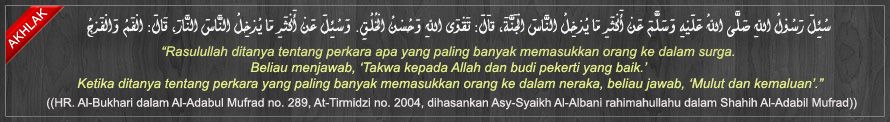

Rasulullah

shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda:

كُفَّ عَليْكَ هذَا

“Tahanlah ini

wahai Mu’adz,” sambil mengisyaratkan kepada lisan beliau. Maka Mu’adz bertanya:

“Apakah kita akan dihisab atas apa yang kita ucapkan?” Rasulullah shallallahu

‘alaihi wa sallam menjawab: “Ibumu akan kehilanganmu wahai Mu’adz. Bukankah

yang menelungkupkan manusia di neraka di atas wajah-wajah mereka hanyalah hasil

ucapan lisan-lisan mereka?”[3]

Diantara

sebab-sebab timbulnya pedebatan adalah tidak adanya perhatian untuk membenahi

lisan (ucapan), serta memandang enteng lisan, padahal lisan adalah sebagaimana

dikatakan, “Kecil dzatnya namun besar bahayanya.” Maksudnya, bahaya yang timbul

akibat kesalahan lisan sangatlah besar. Dengannya bisa terpecah tali cinta kasih,

timbul permusuhan, dan pertentangan. Dengan memanfaatkan kesalahan lisan

seseorang bisa menimbulkan kebencian diantara engkau dan sahabat-sahabatmu yang

engkau cintai. Banyak sekali bahaya yang timbul melalui kesalahan lisan. Maka

barangsiapa yang tidak menjaga lisannya dari bahaya perdebatan seputar

masalah-masalah khilafiyyah yang sering menjadi bahan pembicaraan, maka pasti

akan timbul hal yang tidak terpuji antara engkau dengan saudara-saudaramu.

Terakhir

mengenai pembahasan masalah perdebatan, sesungguhnya perdebatan itu

bertentangan dengan akhlak yang mulia. Sungguh, jika orang memperhatikan akhlak

mulia yang diwajibkan atasnya maka dia tidak akan berdebat, karena pada

perdebatan terdapat sikap memenangkan pendapat pribadi dan ada keinginan untuk

mengungguli saudaranya, padahal ini bertentangan dengan akhlak yang mulia.

Karena itu, hendaknya engkau memaparkan pendapatmu dengan tenang dan penuh

kelembutan. Jika saudaramu menerima pendapatmu maka alhamdulillah, dan jika ia

tidak terima maka yang penting engkau telah menjelaskan sisi pandangmu.

Tatkala duduk

di majelis perdebatan sebagian orang mengulang-ngulang satu poin sampai

sepuluh kali atau dua puluh kali. Padahal intinya adalah itu-itu juga. Hanya

saja ia mengulanginya dalam bentuk yang lain. Apa yang menyebabkan dia berbuat

demikian? Tidak lain karena sikap tidak mau kalah, atau ada sebab-sebab lain

yang Allah lebih tahu, atau karena lalai terhadap apa yang diwajibkan atas

dirinya.

Karena itu,

jika engkau memaparkan pendapatmu satu kali, kemudian telah dipahami (oleh

saudaramu, tetapi dia tidak menerima, pen) maka janganlah kau debat dia (jangan

kau muter-muter pada pembicaraanmu itu, pen). Sebab, hakikat perdebatan

bertentangan dengan akhlak yang mulia, dimana seorang muslim diperintahkan untuk

membaguskan akhlaknya, sebagaimana perintah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

kepada kita dalam banyak sabda beliau.[4]

Hak

keenam

Engkau berbuat

baik dengan lisanmu kepada saudaramu. Lisan, sebagaimana engkau menahan

ucapannya demi menjaga kehormatan saudaramu, maka engkau juga berbuat baik

dengan perkataan demi saudaramu. Persahabatan dan persaudaraan bisa terjalin,

apakah hanya dengan memandang bentuk tubuh saja (sekedar bertemu), ataukah

karena saling berbicara? Jawabnya, persaudaraan terjalin dan dibangun di atas

pembicaraan. Gerakan lisan seseorang dan gerakan lisan selainnya menjalin

kedekatan di antara dua hati. Karena itu, engkau harus berbuat baik dengan

perkataan untuk saudaramu. Bentuk-bentuknya antara lain:

·

Engkau ucapkan perkataan untuk menunjukkan kasih sayang kepada dirinya.

Janganlah engkau pelit untuk mengungkapkan kecintaanmu kepada saudaramu. Nabi

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ فَإِذَا أَعْلَمَهُ فَلْيَقُلِ الاخَرُ أَحَبَّكَ اللهُ الَّذِي أَحْبَبْتَنِيْ فِيْهِ

“Jika

salah seorang dari kalian mencintai saudaranya hendaknya dia mengabarkan pada

saudaranya[5] tersebut. Jika dia telah mengabarkannya maka hendaknya saudaranya

itu mengucapkan “Semoga Allah -yang engkau mencintaiku karena-Nya- juga

mencintaimu.”

Ini merupakan

bentuk kebajikan dengan perkataan, sekaligus menimbulkan kecintaan dan kasih

sayang. Di antara manusia ada orang yang mengucapkan kalimat ini, namun tidak

jujur takala mengucapkannya, atau tidak mengerti hakikat makna kalimat ini.

Jika engkau

berkata kepada saudaramu, “Aku mencintaimu karena Allah,” artinya di dalam

hatimu ada kecintaan terhadapnya, yaitu kecintaan khusus karena Allah dan demi

Allah, yang hal ini mengharuskan engkau menjaga hak-haknya. Adapun jika engkau

mengatakan kalimat tadi tetapi engkau tidak menjaga hak-haknya, maka mana

hakikat dari ucapan cinta tersebut?!

Oleh karena

itu, maka yang pertama engkau menunjukkan rasa cintamu kepada saudaramu seiman.

Misalnya dengan mengucapkan kalimat tadi dan berbicara dengannya dengan

sebaik-baik perkataan. Allah berfirman:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً

“Dan katakanlah pada hamba-hamba-Ku “Hendaknya mereka mengucapkan perkatan yang paling baik.” Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan diantara mereka, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia” (al-Israa’: 53)

Firman Allah:

“Dan katakanlah pada hamba-hamba-Ku “Hendaknya mereka mengucapkan perkatan yang

paling baik”, ini termasuk berbuat kebajikan dengan perkataan yang baik kepada

saudara, yaitu tatkala engkau bermu’amalah dengan saudara-saudaramu sesama

muslim, atau dengan sahabat karibmu, atau dengan kaum muslimin pada umumnya.

Hendaknya engkau memilih lafazh yang baik, itu sudah cukup? Belum cukup. Bahkan

hendaknya engkau memilih lafazh atau perkataan yang terbaik, karena Allah

memerintahkan hal itu.

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً

“Dan katakanlah pada hamba-hamba-Ku “Hendaknya mereka mengucapkan perkatan yang paling baik”. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan diantara mereka, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.”

Jika engkau

berkasih sayang dengan saudaramu dengan mengucapkan perkataan terbaik yang kau

temukan maka hal ini akan menimbulkan jalinan cinta di hati, sekaligus

menimbulkan kebaikan-kebaikan yang banyak sekali di masyarakat dan hati-hati

kaum mukminin, antara yang satu dengan yang lain. Kebaikan tersebut tidak cukup

untuk dipaparkan di sini.

- Di antara bentuk berbuat baik dengan lisan kepada saudara adalah engkau memujinya tetapi tidak di hadapannya. Jika engkau bergaul dengan seseorang dan engkau tahu bahwa saudaramu ini memiliki sifat-sifat yang terpuji, maka pujilah dia, namun tidak dihadapannya. Sebab, jika engkau memujinya di hadapannya, maka hal ini terlarang, karena menumbuhkan sifat ‘ujub (kagum pada diri sendiri). Pujilah dia tatkala ia tidak ada di hadapanmu. Pujianmu itu nantinya juga sampai kepadanya, lalu akan tumbuh kecintaan sejati dihatinya. Ini faidah pertama. Faidah kedua, pujianmu terhadap saudaramu di hadapan kawan-kawanmu yang lain akan menjadikan mereka bersungguh-sungguh meneladani kebaikan-kebaikannya, karena mereka akhirnya tahu bahwa kebaikan tersebut direalisasikan oleh banyak orang. Jika kebaikan itu disebutkan kepada seseorang maka ia akan termotivasi untuk melaksanakannya. Begitu juga dengan kejelekan. Karena itu, menyebutkan kebaikan-kebaikan di setiap majelis itulah yang semestinya dilakukan. Adapun menyebutkan kejelekan, kecacatan, dan aib, itulah yang wajib untuk dijauhi, karena hal ini memudahkan orang untuk mencontoh para pelaku kejelekan tersebut. Di dalam penyebutan kebaikan dan pujian terdapat motivasi bagi orang lain untuk mencontoh mereka. Dengan demikian, maka termasuk hak saudaramu atas dirimu jika engkau lihat suatu kebaikan pada dirinya maka jangan kau sembunyikan. Sebaliknya, jika kau lihat kejelekan pada dirinya maka sembunyikanlah. Dalam hal ini terdapat maslahat yang telah diketahui bersama. Faidah lainnya, jika ia dipuji, maka masukkanlah kegembiraan dalam hatinya, jika dengan menyampaikan kabar bahwa ia dipuji. Engkau katakan kepadanya: “Sebagian ikhwah tadi memujimu di majelis,” atau “Fulan telah memujimu.” Awalnya ia tidak tahu bahwa ada yang memujinya, dan ketika ia tahu bahwa Fulan telah memujinya, timbullah rasa cinta terhadap Fulan tersebut dalam hatinya. Begitulah, manusia itu cinta kepada orang yang memuji mereka.

أَحْسِنْ أِلَى النَّاسِ تَسْتَعْبِدُ قُلُوْبَهُمُ فَطَالَمَا اسْتَعْبَدَ الإِنْسَانَ الإِحْسَانُ

Berbuat

baiklah kepada manusia maka engkau akan tundukan hati mereka

betapa

kuat perbuatan baik menundukan manusia

Berbuat baik

itu bisa dengan perkataan, seperti halnya dengan perbuatan. Jika engkau dengar

ada orang yang memuji saudaramu, lalu engkau kabarkan kepadanya, engkau

katakan: “Alhamdulillah, demi Allah, Fulan memujimu,” atau “Fulan menyebutkan

kebaikan tentangmu, kami mohon kepada Allah agar meneguhkanmu…,” dan yang

semisal perkatan ini, maka hal ini memotivasi dia (untuk semakin berbuat

kebaikan). Perkara yang lain, hendaknya yang dipuji ini sadar tatkala dia

dipuji bahwa karunia yang Allah berikan padanya sangat besar, hendaknya dia

bersyukur dengan terus mempertahankan kebaikan yang ia mendapat pujian

karenanya dan jangan tertipu dengan dirinya sendiri.

- Diantara bentuk sumbangan lisan kepada saudara adalah berterima kasih atas kebaikannya dan mu’amalahnya yang baik, karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لاَيَشْكُرُ اللهَ مِنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ

“Tidaklah

bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia.”[6]

Begitu

juga sabda beliau:

مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ

“Barangsiapa

yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah dengan setimpal.”[7]

Jika engkau

tidak mendapatkan sesuatu yang setimpal untuk membalasnya, maka balaslah dengan

kebaikan, yaitu engkau mendo’akannya dan berterimakasih kepadanya. Ini

merupakan hak seorang saudara atas saudaranya yang lain. Diantara manusia ada

yang hanya tahu mengambil, menerima, dan menerima, tanpa membalas kebaikan

tersebut, tidak juga memuji, bahkan tidak pula mengingat kebaikan yang telah ia

terima dari saudaranya. Jika memang engkau tidak mampu untuk berterima kasih

kepada saudaramu dengan perkataan maka tulislah ucapan terima kasihmu di surat,

dengan kertas, dengan secuil kertas, karena hal ini akan memberikan pengaruh

dan motivasi untuk mendatangi pintu-pintu kebaikan. Diriwayatkan dari ‘Ali

bahwa ia berkata:

مَنْ لَمْ يَحْمَدْ أَخَاهُ عَلَى حُسْنِ النِّيَّةِ لَمْ يَحْمَدْهُ عَلَى حُسْنِ الصَّنِيْعَةِ

“Barangsiapa yang tidak memuji saudaranya atas niat baiknya maka ia tidak akan memuji perbuatan baik saudaranya itu.”[8]Ini merupakan martabat yang tinggi. Barangsiapa yang tidak memuji saudaranya atas niatnya yang baik maka dia tidak akan memuji saudaranya itu atas perbuatannya yang baik. Sebab, tatkala saudaramu berbuat baik kepadamu maka sejak awal ia telah membaguskan niatnya kepadamu dan bermu’amalah denganmu karena menghendaki kebaikan. Terkadang ia sudah berbuat baik kepadamu, atau ingin berbuat baik kepadamu namun ia tidak sempat, maka hendaknya engkau berterimakasih kepadanya meskipun hanya karena niat baik yang ada pada hatinya. Hal ini akan menjalin tali persaudaraan dan memotivasinya untuk berbuat kebajikan. Masing-masing akan berbuat baik kepada selainnya. Barangsiapa yang tidak memuji saudaranya atas niatnya yang baik maka dia tidak akan memuji saudaranya itu atas perbuatannya yang baik. Artinya, sekiranya saudaranya tadi berbuat baik padanya maka mungkin saja dia tidak akan memuji saudaranya tersebut.

Bersambung…

Catatan

kaki:

[1] HR

Al-Bukhari (4845). Lihat sebab turunnya ayat ke-2 dari surat al-Hujuraat.

[2] Lafazh

yang disampaikan oleh Syaikh Shalih Alu Syaikh terdapat dalam at-Thargib wat

Tarhib (I/77), karya al-Mundziri. Al-Mundziri berkata, “Hadits ini diriwayatkan

oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Lafazh hadits ini sebagaimana yang diriwayatkan

oleh at-Tirmidzi.” Syaikh al-Albani menghasankan lafazh ini. Lihat Shahih

at-Targib wat Tarhib, jilid 1, no. 138.

Namun,

penerjemah tidak menemukan hadits dengan lafazh:

مَنْ

تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُبْطِلٌ

Lafazh yang

penerjemah dapati:

مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ لَهُ بُنِيَ قَصْرٌ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِيْ أَعْلاهَا

“Barangsiapa

yang meninggalkan dusta (dalam debat) sementara dia berada diatas kebatilan,

maka akan dibangunkan baginya istana di pinggiran Surga. Barangsiapa yang

meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran, maka akan

dibangunkan baginya istana di tengah Surga. Dan barangsiapa yang membaguskan

akhlaknya maka akan dibangunkan baginya istana di atas Surga.”

Lafazh ini

diriwayatkan oleh Ibnu Majah (51), serta at-Tirmidzi (1993), dan beliau

berkata, “Hadits hasan.”

Yang dimaksud

dengan (الْكَذِبَ) dalam hadits ini adalah dusta ketika perdebatan, sebagaimana

ditunjukan oleh lafazh selanjutnya. Lihat Tuhfatul Ahwadzi (VI/118). Atau yang

dimaksud adalah berdebat di atas kebatilan, sebagaimana penjelasan as-Sindi

dalam Syarh Sunan Ibn Majah (I/39).

Kesimpulannya,

kedua lafazh hadits tersebut menunjukkan makna yang satu, sebagaimana yang

dijelaskan oleh Syaikh Shalih Alu Syaikh. Wallaahu a’lam.

[3] HR

At-Tirmidzi (2619), beliau berkata, “Hadits hasan shahih”, dan Ibnu Majah

(3973).

[4] Abul Barakat

berkata: “Diantara adab-adab pergaulan adalah sedikit perselisihan dengan para

sahabat dan berusaha untuk sependapat dan sepakat dengan mereka, selama tidak

melanggar agama dan sunnah Nabi r. Berkata Juairiyyah: “Saya berdo’a kepada

Allah selama empat puluh tahun agar Allah menjagaku dari menyelisihi para

sahabatku.” Lihat Adabul ‘Isyrah, hal 36.

[5] Hingga di

sini lafazh hadits di sunan At-Tirmidzi (no 2392) demikian juga di Al-Adabul

Mufrod no 542. Lihat takhrij selengkapnya dalam as-Shahiihah (417), dari hadits

sahabat al-Miqdam bin Ma’di Karib. Hadits ini mempunyai sejumlah penguat.

Diantaranya diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrod: Mujahid

berkata: Seorang sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertemu denganku,

lalu dia memegang pundakku dari belakang dan berkata:

أَمَا إِنِّي أُحِبُّكِ

“Ketahuilah

bahwa saya mencintaimu (karena Allah).”

Aku pun

menjawab:

أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِيْ لَهُ

“Semoga Allah

-yang engkau mencintaiku karena-Nya- juga mencintaimu.”

Sanadnya dihasankan

oleh Syaikh al-Albani dalam as-Shahiihah (418).

Syahid lain

yaitu dari hadits Anas bin Malik, beliau berkata, “Ketika saya duduk di sisi

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, lewatlah seorang laki-laki. Lalu

berkatalah salah seorang (diantara yang sedang duduk bersama Rasulullah),

“Wahai Rasulullah, saya mencintai laki-laki (yang lewat) ini.” Rasulullah

shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Apakah engkau telah mengabarkannya

bahwa engkau mencintainya?” Orang itu menjawab, “Tidak.” Maka Rasulullah

berkata, “Berdirilah dan kabarkanlah kepadanya.” Anas menlanjutkan: Maka orang

itu pun berdiri dan berkata kepada laki-laki yang lewat tadi, “Wahai Fulan,

demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah.” Laki-laki itu pun

menjawab, “Semoga Allah -yang engkau mencintaiku karena-Nya juga mencintaimu.”

HR Ahmad

(III/140-141). Sanadnya dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam as-Shahiihah

(418).

[6] Lihat

takhrijnya dalam As-Shahiihah (416).

[7] Lihat

takhrijnya dalam As-Shahiihah (254).

[8] Abul

Barakat menukil atsar ini dalam risalahnya Adabul ‘Isyrah wa Dzikrush Shuhbah

wal Ukhuwwah, hal 21.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar